�@������́u���̐l�`�̐���E���Ǖҁv�ł��B��P�V���[�Y�̐���u�������ǂ݂ɂȂ��ĂȂ����́A�܂��͂�����Ől�`����̊T�v���������������B

�@���̃V���[�Y�͑O��ȍ~�̐���œ����m�E�n�E���܂Ƃ߂����̂ɂȂ��Ă���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�@�l�`�̕���

| ��2008.04.05�@�V�C�F�� | ||

| �@�������J�ł��B�]�ƔN�x���̖Z�����ŁA�B�e���s��3�T�ԂԂ�ł��B

���̉��Ŏ�������ő����Ȃ�Ă��Ƃ͎�ł͂���܂��A������Ƃ� �������܂����ł��B |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����c���s�� |

| �R�@�����^�̍쐬 | ||

�@�l�`������A1��1���Ԃ̍�Ƃł�2�`3������1�̂������Ƃ���B

���ꂾ�Ɓu������Ƃ��߂��ɂ���Ă݂悤���ȁE�E�E�v�Ȃ�Ă��Ƃ��ł�

�܂���B�l�������Anaomi �̐���r���Ŋe�p�[�c�̌^���Ƃ�A����

�����������悤�ɂ��܂����B

�@�E��SD�̂������������ł����A�������@�͌��^����V���R���̌^

���Ƃ�A���̌^�Ƀ��W���𗬂�����ł����Ă��܂��B����͂��̂���

�^�ǂ�܂ł������ł���Ă��܂����Ƃ����킯�ł��B��r�I������

�傫�Ȑݔ����K�v�Ȃ��̂ŁA�l���x���ł��\���ɉ\�ł��B�܂�

������K���[�W�L�b�g�̐��E�ł͂����ƈȑO����s���Ă��̂ŁA

�����ޗ���������ȒP�ł��B

�@����͎����̐l�`������̂Ŗ��͂���܂��A���l��

��i��s�̂̐��i������̂́A������u�C���Łv�̐����Ƃ�

��A�̔�����Ζ@�I�Ȗ����邱�ƂɂȂ�܂��̂ł����ӂ���

�����B

|

|

| �P�@����̎���̃V���R�[���S���ł��B�K���d���܂ƃZ

�@�b�g�Ŕ̔�����Ă��܂��B |

�Q�@���ʂ̃V���R�[���S����e��ɂƂ�A�d���܂�Y��

�@���܂��B |

�R�@�悭�����͂܂��B�����ނ�1�����炢���ȁB

|

|||

|

|

|

| �S�@����͌��^�ɂȂ���̂�ی삷�邽�߂ɁB���ʂ�

�@�V���R�[���S���ŕی�疌������܂��B���^���S�y �@�łȂ��A�v���X�`�b�N���Ȃ炱�̎菇�͕s�v�ł��B |

�T�@�ЖʂɂP�������x�̔疌���ł���n�j�ł��B

�@ |

�U�@�C���ɂ���ĈႢ�܂����A�����ނ˔�������1����

�@�d�����܂��B |

|||

|

|

|

| �V�@���ʂɃV���R�[���S��������Ă��܂��B

|

�W�@�f�U�C���J�b�^�[�łȂ߂炩�ɃJ�b�g���܂��B

|

||||

|

|

| �X�@�V���R�[���S���𗬂����ތ^�����^�ɂ��킹�Ă���

�@�܂��B�ʐ^�̓u���b�N�^�C�v�̂��̂ŁAvolks���Ŕ̔� �@���Ă��܂��B |

10�@�^�ɖ��S�y���l�߂Ă䂫�܂��B�����͂P�����ȏ�~

�@�����ł��B |

11�@�V���R�[���S���̔疌�������������ɂ��Č��^��

�@�����܂��B�V���R�[���S���̔疌���Ȃ��Ɩ����S�x�� �@���݂���ł��܂��܂��B |

|||

|

|

|

| 12�@�V���R�[���S���̋��E���ɂ��킹�čĂі��S�y��

�@�����Ă䂫�܂��B���̂Ƃ����^�Ɩ��S�y�̖ʂ����p�� �@�Ȃ�悤�ɂ��Ă��������B |

13�@�^�������C���[�W���Ȃ���S�y��܂��B

|

14�@��Ƃ��I���������S�y�ɂ��������M���ł���

�@�݂����Ă䂫�܂��B�^������ӂ������߂ł��B |

|||

|

|

|

| 15�@��Ƃ��I�������A�u���b�N���X�ɐςݏd�˂Ă䂫

�@�܂��B |

16�@�o���A�R�[�g��p�ӂ��܂��B����̓V���R�[���S����

�@����t���ė���Ȃ��Ȃ�̂�h�����̂ł��B�V���R�[�� �@�S���̔疌���Ȃ���A���̎菇�͏ȗ��ł��܂��B |

17�@�S�y�ƃV���R�[���S���̔疌�̋��E���𒆐S��

�@�����t���܂��B�ʐ^�͐������ł����A��h��ł� �@OK�ł��B |

|||

|

|

|

| 18�@���̂����ɃV���R�[���S���𗬂����݂܂��B

|

19�@�Ђ����肩�����Ė��S�y���Ƃ�͂����܂��B

|

20�@�S�y�̔S�������������ꂢ�ɂƂ�܂���ł����B

�@�ȑO�g���Ă����S�y�͂��ꂢ�ɔ����ꂽ�̂ɁE�E�E�B |

|||

|

|

|

| 21�@�|�ׂ�ł��ꂢ�ɂ��܂����B���̂����ŃV���R�[��

�@�S���̕ی얌���͂����܂��B |

22�@�o���A�R�[�g��h�������ƂɁA�V���R�[���S���𗬂�

�@���݂܂��B |

23�@�����܂�����u���b�N���͂����܂��B���̃u���b�N��

�@���x�ł��g���܂��B |

|||

|

|

|

| 24�@�^���猴�^���͂����܂��B�ْ��̈�u�A���ꂢ��

�@�^���ł��Ă邩�ȁE�E�E�E�B |

25�@���܂��ł��܂����B����Ȋ����ł��ׂẴp�[�c��

�@�V���R���Ō^�ǂ肵�܂��B |

||||

|

|

�@�V���R�[���S���͈������̂łP��(2kg)2100�~���x�A�����8�ʎg�p���܂����̂ŁA���ꂾ����16000�~�ȏ�g���Ă��܂��B

���̌^�ɂ��ꂾ���̉��l�����邩�ǂ����͌^�̎g��������ł��B���������̊��p���@�Ƃ��ĂR�قǍl���܂����B

�@�@����ɓ��^�������ă��W���𗬂����ށE�E�ESD���̎s�̂̃��W���L���X�g�h�[���Ɠ������̂��ł��܂��B�ł���ʐ��Y�ł���B

�@�A�p�W�R�̃C�[�W�[�X���b�v�𗬂����ށE�E�E�E�ȈՓI�ȕ��@�Ńr�X�N�h�[�����ł���B�C�[�W�[�X���b�v�̒l�i��������ƍ����B

�@�B�S�y���������͂�t���Ă䂭�E�E�E�E�E�E�E�E�������̂Ɏ��Ԃ�������A��ʐ��Y�Ɍ����Ȃ��B�ł��S�y�Ȃ̂łƂ��Ă������B

���Ď��͂��������ǂ��I�Ԃł��傤���H

�͎���Ƃ������ƂŁI

| |

�Ȃ����̂͂Ȃ��I���������Ȃ�y�V�s��

|

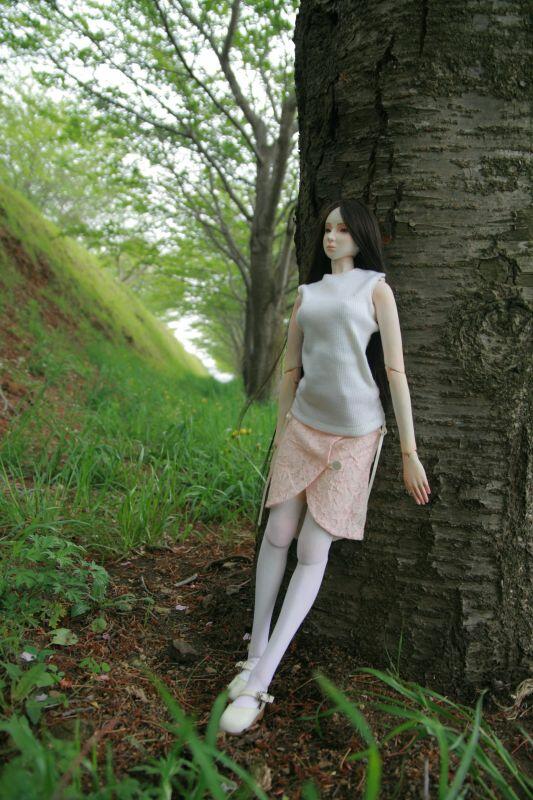

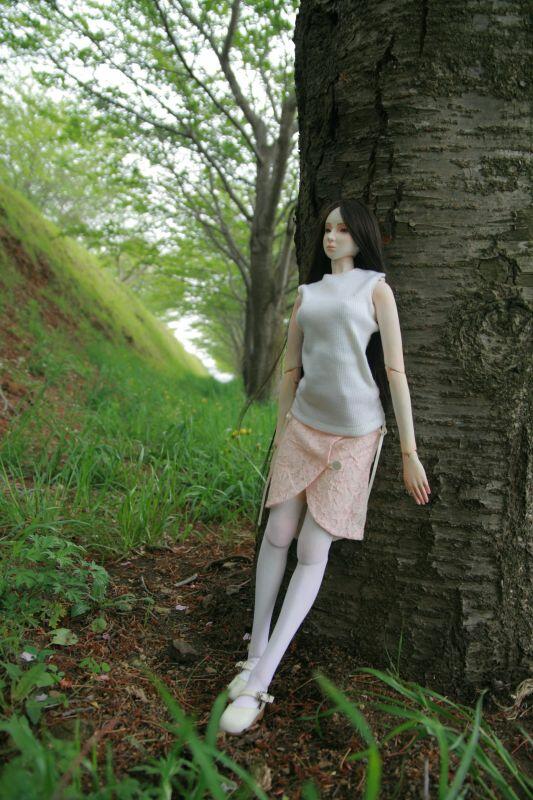

| ��2008.04.29�@�V�C�F�� | ||

| �@�����U���āA��ʂ̎�t�̋G�߁B

�@�ǂ������Ƃ����ƑS�Ă������������Ă��āA���̋G�߂̂ق����D�����ȁB �l�`�ʐ^���B��ɂ��x�X�g�ȋG�߂ł��B1/3�T�C�Y�̐l�`�ɂ҂������ �����ȉԂ��炭�̂����̋G�߂ł�����B |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| �S�@�l�`�̕��� | ||

�@�V���R�[���S���ɂ��^�ǂ肪�ς݂܂����B��{�I�ɂ͂��̂Ȃ���

�������l�ߍ���Ōł߂�A�������̂��ł���d�g�݂ł��B

�@����̓��W���ł��A�S�y�ł��A�p�ł����ł������ł����A�ǂ����

�p�W�R�̃C�[�W�[�X���b�v�����͂��߂ł��B���ׂĂ݂���p�̌^��

�S�y�̐������z�������邱�ƂŌł܂�f�ނ̂悤�Ȃ̂ŁB

�@�r�c���A�s�̂̃h�[���Ɠ��l�Ƀ��W���𗬂����ނ��Ƃ��ł��܂��B��

���A�S����ʂ��X�y�[�X�Ƃ��Ă���ɓ��^������(�E�ʐ^�̃s���N��

����)�A���W���𗬂����ޒ������ƌo�H(�ΐF�̕���)�A�]�������W����

�r�o��(���F�̕���)�����H����K�v������܂��B����̓`�������W��

�܂���̂ŁA�����̂�����̓K���[�W�L�b�g������@�̂g�o��K���

�݂Ă͂������ł��傤�B

�@���̂Ƃ���@�͔S�y���������͂�t���Ă䂭���@�ł��B

�������̂Ɏ��Ԃ�������A��ʐ��Y�Ɍ����Ȃ����ǁA��ԊȒP��

�m���ȕ��@�Ǝv�����̂ł����A���ۂɂ͂���������ς������肵�āB

�@�g���̂͂��Ȃ��݃��h�[���ƁA�ŋߔ������ꂽ���h�[���v���~�b�N�X

�ł��B

���h�[���@�L�т��悭�A�ł����`���₷���B�܂�������̎��k�����^�C

�v�̔S�y�̂Ȃ��ł͍ŏ��B�������P�Ƃł͂��낭�A�S�ނ��K�v�B �v���~�b�N�X�@�ȑO�ɏЉ���v���~�G�Ə�L�̃��h�[�������������� �́B�v���~�G�ɂ͔��Ɍy�ʂŋ��x�������Ƃ�������������܂������A ����ŁA������̎��k���傫�����ƁA�Đڒ�������Ȃǂ̖�肪 ����܂����B�Q�̔S�y�������邱�ƂŁA���ꂼ��̓����������� ���ł��܂��B(�����ɗ��҂̌��_�������o�Ă��Ă��܂���ł���) |

|

����

�@�g�p����S�y���v���~�b�N�X�̂݁B�S�y�̌�����4mm���x�A����\���ɂ��܂��B

| �P�@�����A�葫�ȂǏ����ȃp�[�c�₱�܂��ȑ��`�̂���

�@�����͂��ׂăv���~�b�N�X�ł���܂��B |

�Q�@�_�炩�����������ƁA�ŏ��ɂ��܂��ȑ��`�ɉ������� �@�܂��B | �R�@�l�߂��������A����ɂ�������Əォ�爳�͂�����

�@�܂��B |

|||

|

|

|

| �S�@�J�b�^�[�ł͂ݏo�������������܂��B

|

�T�@���l�ɓ��������v���~�b�N�X���߂Ă䂫�܂��B

|

||||

|

|

���̕���

�@�g�p����S�y�����h�[�����v���~�b�N�X�B�ߕ����Œ��ڂق��̃p�[�c�Ɩ��C���镔�����v���~�b�N�X�ŁA��ʓI�ȕ��������h�[���łƁA�g�����������܂��B

�S�y�̌�����4mm���x�A����\���ɂ��܂��B

| �P�@�܂��͌^�̓���g�Ƃ���(�ʕ���)�Ƀv���~�b�N�X

�@���l�߂Ă䂫�܂��B |

�Q�@�ߕ���(������)�����l�Ƀv���~�b�N�X�ŕ�����

�@�䂫�܂��B |

�R�@���l�ɏ㕔�̍��߂��v���~�b�N�X�ŕ����Ă䂫��

�@���B |

|||

|

|

|

| �S�@�㉺�̊ߕ������I������A����̓��h�[����

�@����4mm�ɂ̂��Ďg�p���܂��B |

�T�@���ԕ��������h�[���ŕ����܂��B�����ĉ������

�@���犣�������܂��B�@ |

�U�@�����̍Œ��A�Ƃ��ǂ��������爳�͂������Ă�����

�@�ƁA�c�ݖh�~�ɂȂ�܂��B |

|||

|

|

|

| �V�@���l�ɏ�̕���������܂��B�@�@

|

|||||

|

|||||

���x50%���x�̎�����2���������Ƃ���ŁA�����������������u�������v��ԂɂȂ�܂��B���̃^�C�~���O�ŗ���������܂��B

| �W�@�����g�̗����ɂ͊ߕ���������܂���̂ŁA

�@���ׂă��h�[���ł���܂��B |

�X�@����4mm�ł���܂������A�\���Ɗ������肻����

�@���B |

10�@�����ŕ\�����y���������A�`������킹�܂��B

�@�K�v�ɉ����ĔS�y��������葫�����肵�܂��B |

|||

|

|

|

| 11�@������Ɗ�������t�G���g��u���E�E�E�B

|

12�@�E�E�E�y����ɏd�����̂��܂��B�c�ݖh�~�ł��B

|

||||

|

|

| 13�@���l�ɏ㔼�g����Ƃ������߂܂��B

|

14�@��������Ɠ��l�ł��B

|

||||

|

|

�����ނ�1����ł��傤���B

| 15�@�\���ɐ��������_�炩�����������h�[����h��A

�@���̏�ɗ������̂��܂��B |

16�@���S�������ĂȂ��̂ŁA�����ȗ͉����ʼn�����

�@�܂��B |

||||

|

|

�r����

�@�g�p����S�y�����h�[�����v���~�b�N�X�B�ߕ����Œ��ڂق��̃p�[�c�Ɩ��C���镔�����v���~�b�N�X�ŁA��ʓI�ȕ��������h�[���łƁA�g�����������܂��B

�S�y�̌�����4mm���x�A����\���ɂ��܂��B�ł��c�݂��o�₷���̂ŗv���ӂł��B

| �P�@�ߕ���(������)�����l�Ƀv���~�b�N�X�ŕ�����

�@�䂫�܂��B |

�Q�@���̂Ɠ��l�A���ԕ��������h�[���ŕ����܂��B

|

�R�@�������̏C�������Ă��܂��B

|

|||

|

|

|

| �S�@����Ȋ����ŁA�����Ɍ����āu�Ђ�v���ł���悤��

�@��������܂��B�c�ݖh�~�ɂȂ�܂��B |

�T�@���������l�ɍ�Ƃ��܂��B�����̑����ɍ����Ȃ���

�@�ŁA�����i�s�ł��n�j�ł��B�@�@ |

�U�@�\���Ɋ����Ȃ����ǂ����m���߂܂��E�E�E�B

|

|||

|

|

|

| �V�@�\�Ɨ����y���������A�`������킹�܂��B

�@�K�v�ɉ����ĔS�y��������葫�����肵�܂��B |

�W�@�G�����������l�ɍ�Ƃ��Ă��������B

|

||||

|

|

||||

| �X�@�\���ɐ��������_�炩�����������h�[����h��A

�@���̏�ɗ������̂��܂��B |

10�@���S�������ĂȂ��̂ŁA�����ȗ͉����ʼn�����

�@�܂��B�@ |

||||

|

|

�r����

�@�g�p����S�y���v���~�b�N�X�̂݁B����͔S�y�̌������A��₤����3mm�Ƃ��邽�ߋ��x���K�v�ƍl��������ł��B

���R�A����ɘc�݂��o�₷���Ȃ�܂��B

| �P�@�ߕ����ɂ܂��̓v���~�b�N�X���l�߂Ă䂫�܂��B

|

�Q�@�����͒��ԕ������v���~�b�N�X�ł��B

|

�R�@���ׂĂɔS�y���l�ߏI�����Ƃ���ł��B

|

|||

|

|

|

| �S�@���邭�͂������āA�C�����܂��B

|

|||||

|

| �T�@�^����O������x�Ɋ�������Ώ\���ł��B(������

�@���߁A�����ł͌^����O���Ă��܂����A���̕K�v�͂� �@��܂���) |

�U�@���\�̐ڒ��ʂɏ_�炩�����������h�[����h������

�@�^���Ɖ������܂��B�@ |

�V�@�^���O�����̂Ƃ���B

|

|||

|

|

|

�葫

�@�g�p����S�y���v���~�b�N�X�̂݁B�r���ł̊����ߒ��͂���܂���B

| �P�@�Б��Ƀv���~�b�N�X���������݂܂��B

|

�Q�@��������ɂ��v���~�b�N�X���l�߁E�E�E�B

|

�R�@�ڒ��ʂɏ_�炩�����������h�[����h������E�E�E�B

|

|||

|

|

|

| �S�@�ォ�牟�����܂��B

|

�T�@�^���͂������̂Ƃ���B

|

�U�@��̕��������悤�ɍ�Ƃ��Ă��������B

|

|||

|

|

|

����Ō^�ǂ�̍�Ƃ��������܂����B

�����悭�A�v��I�ɍ�Ƃ��Ĉ�T�Ԃ��炢������܂����B

| �P�@���̂��Ɛڍ��ʂ̃o�����Ƃ�A���ԕ����ɏ_�炩��

�@���������h�[�����l�߂܂��B |

�Q�@���l�ɂЂъ��ꕔ������C���܂��B

|

||||

|

|

���̂��ƁA�X�Ƀy�[�p�[�Ŗ����������A���n�Â�����s���A���������H�����Ă䂫�܂��B

(����u�{�̂̐���v�҂��Q�l�ɂ��Ă�������)

�Ƃ���ŁA���̐���ɂ͖�肪���������ł��B

�ŏ��̍��́A������@�����������Ă݂܂������A������X�l�̂悤�ɍׂ����������́A�ǂ����Ă��c�݂������łĂ��܂��܂����B

�S�y�͊�������ɂ���k���Ă��܂��܂��B

�@�������������ɂ͔S�y�I�тƌ^�ɋl�߂���@�A�����đg�ݍ��킹�̃^�C�~���O����̂悤�ł��B

����5��قǂ�Ԃ��Ă悤�₭�R�c��������n�߂��Ƃ���ł��B

�@���ԒZ�k�ɂ��Ă� �������� ���������Ƃ��ɂ�80���ԋ߂��������Ă��܂������A����̌^�ǂ�ȍ~�ɂ����������Ԃ�20���Ԏ�ł��̂ŁA

�����ނ�1/4�ōςނ��ƂɂȂ�܂��B1��1���Ԃ̍�Ƃł�2�T�Ԓ��x�łȂ�Ƃ��Ȃ肻���ł��B����Ȃ�����I�ȍ�i���y���C�����ł��ꂻ���ł��B

�Ƃ������ƂŁA�����̖ړI�͂�����x�B������܂����B

���̂��Ƃ́u���W�ҁE�h���v�ɐi�ޗ\��ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@