鶴見線

2017.09.03

一日にたった3往復、起点以外のすべての駅が無人駅というと、ものすごく田舎を通る路線を想像してしまいますが、

実は横浜市内にこういった路線が存在しています。また降りても何にもないとか、何処へも行けないとか、もうほとんど

秘境と呼んでも良いような駅も鶴見線には存在します。

08.03(日)

700

今回の旅の起点になるJR鶴見駅にやってきました。

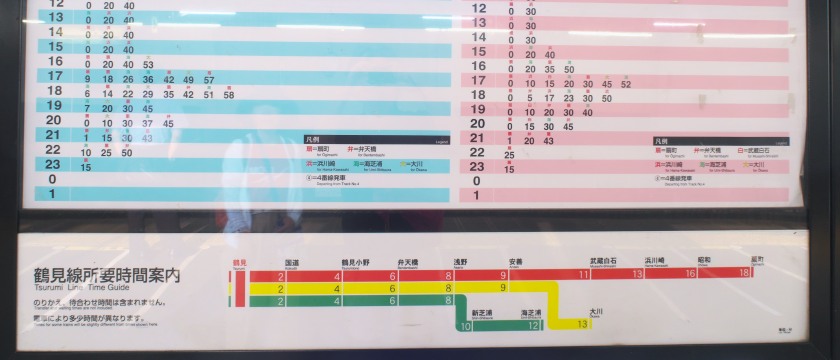

鶴見線は横浜市内の埋立地を通る路線で、下の時刻表にあるように扇町行き、大川行き、海芝浦行きの3系統が存在します。

今日はこの3系統のすべての終点駅まで行くつもりですが、このうち大川行きは、休日の場合一日にたった3往復しかありません。

7:10

もちろん最優先でその大川行きに乗ります。(珍しくちゃんと時刻表で調べた)

埋立地の工業地帯を列車はすすみます。基本的に工場への通勤列車なので、休日の乗客は少なく、半分は鉄道ファン

といった感じでしょうか。

7:27

こちらが終点の大川駅。木道の何とも言えない古びた駅舎だなあ。

朝の2往復を見送ると、次に列車がやってくるのは夕方5時過ぎです。

ちなみに大川駅の名前の由来は製糸王と伝えられる大川平三郎からとったものだそうです。

まわりはいちめんの工場地帯。駅周辺には商店街どころかコンビニの一つもありません。

この駅を利用するのは基本的に工場で働く人なので、日中このあたりを歩いている人は皆無と言っても良いでしょう。

乗ってきた列車は折り返し鶴見駅に戻るのですが、自分たちはそれを見送って沿線を歩いてみることにしました。

広大な埋立地に様々な工場、それだけの風景が続きます。生活感の全くない空間がここにはあります。

*)今回の案内役はModuler Art のスカルプトヘッドとPhicenボディ (現TBLeague)を組み合わせたDOLLです。

こういった場所なので似合うかなと思ったわけです。でもこの晴天下だと、ちょっと間違ったかも。

鶴見線は1926年に貨物専用鉄道として開業。2年後にはいわゆる京浜工業地帯の中核になる埋め立て工事が完了し、

労働者を運ぶようになりしました。

それほど注目度は高くないけど、間違いなく戦前の重工業、そして戦後の高度成長期を支え続けた路線ということに

なるんでしょうね。

ほぼ一駅歩いたところで出会った高圧線の鉄塔です。

鶴見線の特徴なのですが、線路の上に高圧線が張り巡らされ、送電網の基幹になっています。

ふと思ったのですが、何十年か先、もしこの地域が歴史遺産や文化遺産に指定されることになったら、間違いなくこの鉄塔は

そのシンボルになるような気がします。そのぐらい全体から歴史の重みがにじみ出ています。すごい存在感です。

ときおり運河が見えると、もしかしたらダッシュ海岸があるかもしれない、などと目を凝らしたりするのですが、まあ普通に見える

ところにはないみたいです。

安善の駅までやってくると、やっと普通の住宅街を見ることができます。おそらくはこのあたりが昔の海岸線だったところです。

安善駅の名は安田財閥の創始者、安田善次郎がその由来。

8:15

歩いて浅野駅に到着です。こちらは本線から海芝浦行きに分岐する乗換駅になってます。

ちなみに浅野駅の名前の由来は、京浜工業地帯の造成に尽力した浅野総一郎の名前からとったそうです。

浅野駅は木造のとってもレトロな感じの駅です。

それからネコがころころしてます。誰がえさをやってるんだろ?

警戒心の強いはずのスズメが屋根の裏側に巣をつくってます。見渡すと線路には雑穀がたくさん生えていてエサには困らなそう。

朝夕はともかくとして、日中はほとんど人がいない無人駅なので、安心して暮らしているんだろうね。

今度は海芝浦行きに乗ります。

運河と工場。もはやある意味これも現代日本の日本の原風景なのかもしれません。

9:00

海芝浦駅に到着です。駅名の由来はもちろんTOSHIBAがあるから。

この駅が有名になった理由はここからどこにも行けないこと。駅の改札口の先はTOSHIBAの敷地なため、一般人は

立ち入り禁止です。

それでもこの駅を訪れる人は多いです。TOSHIBAが社有地の一部を小さな公園として公開しているので、訪れた人は

誰もがこの公園でたたずみ、そして写真を撮って帰ります。

レインボーブリッジをはじめとする東京湾の景色が一望できます。ここからの夜景がすごくきれいなんだって。

15分後、乗ってきた電車に乗って引き返します。

再び浅野駅に戻ったのですが、本日最後の系統となる扇町行きがやってくるのは50分後。

ただ待つのも何なので、再び扇町方面に歩きはじめました。

10:00

駅3つ歩いてこちらは浜川崎。南部支線との乗換駅です。

高い鉄塔が林立し、駅構内が異様に広いです。

戦前や高度成長期の全盛だった頃、ここにはたくさんの貨物が集まり、貨車で埋まっていたんだろうね。今はレールのほとんどが

さび付いている感じで、何か重苦しさを感じます。

不況だった時代とその後の産業の空洞化、その現実がここにあるって感じです。

誰もいない浜川崎のホーム。

10:20

浜川崎から3つ目の系統、扇町行きに乗りました。

5分後に扇町に到着。駅名の由来は安田財閥の創始者、安田総一郎の家紋が扇だったこと。

ここから先にも貨物用の線路は延びていますが、人はここが終点。

でもまわりには工場ばかりでコンビニもなく、訪れたひとは迷うことなく15分後に乗ってきた列車に迷うことなく乗り込みます。

鉄道に興味のない人から見たら、お金と時間を使って何やってるの?って言われてしまいそう。

ちなみにこちらの駅もネコが多いことで有名みたいです。「ネコにエサをあげないで」という看板がありました。

10:50

終点鶴見駅の一つ手前の国道駅で下車しました。こちらは鶴見線の営業開始から間もない1930年につくられた駅です。

80年以上すぎているので、支柱とかコンクリートの劣化はかなりすすんでいいる感じです。

こちらが道路に面した入口側です。あたりはごく普通の都会の風景なので、何かこの一角だけ数十年戻ってしまったような錯覚に陥ります。

上左のコンクリートの壁面にある窪みは戦争中の米軍機の地上掃射によってできたものと言われています。

今も戦前の姿をそのまま残しているというわけです。

こちらは入口の反対側を撮影したもの。

高架構造なのは、この駅が鶴見川を渡る鉄橋の橋脚に続くかたちでできているためで、トンネル状の約100mほどの薄暗い空間が続いています。

異様とも言える情景ですが、昔はこの高架下にいくつものお店が軒を連ねていたようで、今も1軒だけ居酒屋さんが営業を続けているようです。

この薄暗い照明。しかもでもなんで緑がかっているんだろう? 肝試しができちゃう。

暗い空間を抜けた。

この先は立ち入り禁止になっていますが、空間ははそのまま鶴見川へと続いています。

戦時中はここが防空壕代わりに使われていたのかもしれません。

国道駅すごい。

なんか時間を超えて異次元のものを見てしまった感じです。

すごい迫力と存在感に圧倒されっぱなしでした。

| 帰りはそのままJR鶴見駅まで歩きました。 途中、こちらの八百屋さんでお買い物。なんでこんな ところでお買い物なのかというと、ともかく安いんです! ほとんどの食材が100円ぐらいから買えます。道の駅 とほとんど同じ値段、もう驚き! |

|

2017.09

camera:Panasonic LUMIX GX8 + M.ZUIKO DIGITAL 12mm-50mm / graphic tool: SILKYPIX Developer Studio pro 7 + GIMP 2.8 + Ichikawa Daisy Collage 10

サイトのトップページにとびます