飯田線の旅

2018.04.29

ゴールデンウイーク前半を利用して飯田線沿線を再び訪れてみました。3月に旅したときには全く事前準備できてなかったので、今回はちゃんとした

時刻表も買って(あたりまえだ!)、前回たどり着けなかった中井侍駅と小和田駅に行ってきました。

04.29(日)

5:35

新東名高速を名古屋方面に走っています。少なくとも静岡県内は、最高速度制限がほとんど110km制限になっちゃいましたね。でもそれだけスピード

を出すと我が家の車は燃費が極端に悪くなるので、今まで通りのスピードで移動します。(1Lあたり2km近く悪くなる)

夜が明けてきました。そんなに焦っていないけど、水窪駅に最低8:00前には着かなければいけないのが少しプレッシャーになってます。それより遅いと

すべてが台無しになっちゃうので。

今回は事前学習をきっちりとやってます、何せ相手が列車なので。時刻表も水窪までの経路もばっちしの、はず・・・。

今回は高速を鳳来峡ICを降りて、国道と県道を乗り継ぎ自家用車で水窪までまずは移動します。ここからJR飯田線に乗って中井侍駅と小和田駅を

訪ね、最後は秋葉神社を巡って帰るというコースを予定しています。

飯田線は10時をまわってしまうと極端に列車の運行本数が減ってしまうので、どうしても早朝行動が必要になります。

6:00

鳳来峡ICを降りてすぐのあたりです。夜が明けたのですが、山深いところではまだまだあたりは暗いです。

でも、もやがかかった風景がとても幻想的。

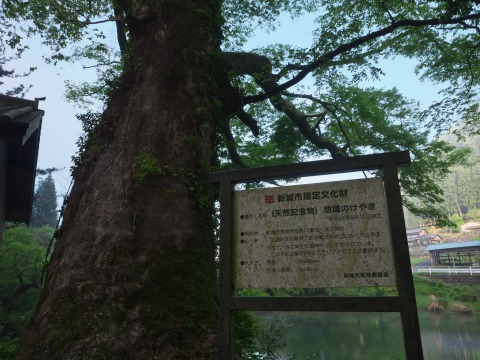

こちら池之神社は1596年の創建で、ご神木のけやき(天然記念物)には毎年モリアオガエルが産卵するみたいです。

6:10

国道151号線から県道1号線へ、愛知県から静岡県に入りました。

ここから先、天竜川の支流となる相川と飯田線を眺めながらの移動になります。

こちらは眼下に見える出馬駅、たまたま6:18発の豊橋行きが到着しました。

▲ 上の画像をクリックすると列車の出発シーンをご覧いただけます。但し動画のサイズは大きいのでご注意ください。(別枠で開きます )

県道1号線から国道473号線へ、現在、旧佐久間町(現浜松市)を通過中。

ここも昔からある街並みなので、ぜひ散策したいところですが、今日は先を急ぐ旅なので素通りします。

ここからはショートカットになるので県道290号線に入ります。

近道ではありますが、けっこう細い山岳路が続いていて、時間的には国道をそのまま行った方が早かったかもしれません。

小さな峠をいくつも越えてすすみます。

本当に山奥なのですが、集落が途切れることなく点々と続いていて、こんなところにも(失礼ながら)たくさんの人が住んでいることに少々驚きました。

観光地ではないけれど、景色も美しくちょっと得した気分です。

こちらは民族文化伝承館、トイレ休憩に立ち寄りました。

早朝なのでもちろん営業はしていませんでしたが、田舎料理やお蕎麦がいただけたり、地元の産物が購入できる施設のようです。

あとここは西日本を南北に分断するの中央構造線(巨大断層)と明石裂線(こちらも断層)が交わるという、地質的に複雑な場所だということで、

その解説パネルと岩石標本がありました。

7:15

水窪駅に到着。頑張って走ってきたので、なんと1本前の列車に乗れそう。

駅舎はこの吊り橋の正面を登ったところにあります。

時間もなかったので駅舎を撮影することもなく、そのまま7:22発の飯田行きに乗り込みました。最初の目的地は中井侍駅です。

ゴールデンウイークということもあるのか、乗客は自分たち以外には一人だけ。この列車は中部天竜(佐久間)始発、もし1本後の列車だったら

豊橋始発だったので、もう少し観光客や鉄道ファンが多かったかもしれません。

長いトンネルを抜けると景色が一変、これが飯田線を代表する風景かな。

途中の大嵐駅には廃線区間の名残も見られるということなのですが、今回は時間もないのでパス。

7:38

中井侍駅に到着です。(乗車時間16分、240円) ちなみにここは長野県です。

ここに降りたのは自分たちだけ。

涼しいというか、寒いぐらい。

駅は急斜面につくられていて、ホームの待合所は最小限、冬は寒いだろうな。すぐ上には民家が1軒。

前回の旅では、こちらの風景を天竜川の対岸から眺めていました。→前回の旅(新しいウインドウで開きます)

予定より1本前の列車に乗ることができたので、散策する時間は十分にあります。

急斜面の最上部に林道があって、集落からはその林道に登る道がジグザグに続いています。次の列車までまだあと45分ぐらいあるので、

とりあえず15分ぐらいこの道を登ってみようと思います。

けっこうな急斜面なのですが、その地形を生かしてきれいに茶畑がつくられています。

登るにしたがって景色がどんどん良くなります。

結局、集落の最上段付近まで登りました。眼下に天竜川が望めるなかなかの絶景です。

ちなみにこちらの集落の名産はやはりお茶だそうです。駅に戻ってくるとご婦人と一緒になったので、このお茶がどこで手に入るか尋ねてみましたが、

平岡駅にはいつも置いてあるそうです。

それから5月中旬になるとお茶摘みツアーも始まるそうです。どのようなものかというと、朝この中井侍駅を訪れてお茶摘みと手もみを体験し、完成した

新茶をお土産にいただけるというものだそうです。こちらはけっこう人気があるみたいです。

中井侍も秘境駅の一つと言われています。でもちゃんとここには人々の暮らしがあって、駅も生活に欠かせない一つになっているのが良いですね。

とっても印象に残る素敵な駅だと思います。

8:33

中井侍駅8:28発の上り列車に乗り、5分で小和田駅へ。(190円、一駅豊橋側にもどってきた)

廃車や廃墟の風景が紹介されることが多い駅なので、何か悲壮感が漂っているのかなと想像していたのですが、やってきたら思ったより

明るい印象です。

こちらは3県境の駅としても有名で、ホームにその案内表示があります。(駅自体は静岡県の浜松市)

ホームからの風景がすばらしい。

湖のように見えるのは佐久間ダムによって堰き止められ、水深の増した天竜川。対岸は愛知県、画像の中央から奥は長野県というシチュエーションです。

中央に微かに見える2本のワイヤーは朽ちてしまった吊り橋の名残ではないかと思います。

駅舎自体も思ってたよりちゃんとした建物で、待合室や今は使われていないけど発券所もあります。

降りたのは自分たちだけだったので、あとはやりたい放題。(といっても、お人形を出して堂々と撮影するだけですが)

この小和田駅で結婚式を行ったカップルがいたようで、待合室にはその写真が何枚か飾られていました。もう利用者のほとんどいない駅ですが

(鉄道ファンは別)、いろいろな形で活用し維持し続けようとしているんだな、と思います。

ダム建設とともに周辺にあった30戸の民家が沈み、近隣に民家はありません。最も近い集落まで徒歩で1時間、同じく林道にまで出るまでにも

1時間と、外界から隔絶されているような駅です。

帰りの列車が来るまで1時間40分、どうやって時間をつぶそうか・・・。

散策路があるようなので、ちょっと歩いてみることにします。

まずは製茶工場だったという建物を眺め、次にその脇の道を降りてゆきます。

放置されたミゼットが湖畔に1台。

駅舎の下の茂みに更に2台。

どういう経緯でここに取り残されてしまったのか分かりませんが、これだけインパクトのあるミゼットは珍しいと思う。

「池之神社5分」の案内表示があったので行ってみることにします。(実際は道も荒れていて10分ぐらいかかった)

沢が流れていたり巨大な岩がごろごろしていたりで、製茶工場から先は人の手が加わった形跡がないです。

こちらが小和田池之神社。修復跡やお供え物があったりするので、誰かが定期的に訪れているのだと思います。

人間の住んでいた痕跡はご紹介したものしかありません、だからほとんどすべてのものは沈んでしまったということになります。

今度は湖畔を高瀬橋方面に向かって歩きます。

比較するのも何ですが、中井侍は山の斜面を切り開いて耕作地としていた、一方こちらの小和田周辺は天竜川に沿った低地にすべての

ものがあった、それがこのような最終的な違いになったということかな。

10分ほど前に駅舎に戻ってきました。1時間40分をもてあますかなと思ったけど、実際はあっという間でした。

待合室に置かれたノートはもう分厚い冊子になっていて、最初は昭和54年頃のもの。秘境駅の老舗というか、よく合理化の流れのなかで生き残って

きたなと思います。

そもそも数十戸の小さな集落のために数km間隔に駅をつくったり、利用する人がいなくなっても駅を廃止しなかったり、飯田線てけっこう不思議な

存在かもしれません。もちろんそこには設置された経緯や廃止されない理由がそれぞれにあるんだろうけど。

▲ 上の画像をクリックすると車窓からの風景をご覧いただけます。但し動画のサイズは大きいのでご注意ください。(別枠で開きます )

10:21

10:10発の列車で水窪に戻ってきました。

国道152号線に沿って旧道があり、そこに商店街もあるようなので散策してみることにします。

この道は信州の高遠に抜ける古道(秋葉街道)で昔は宿場町として機能していたところ、それなりに歴史のあるところなのですが、人通りは少なく、

開いている商店は数えるほどしかありません。

水窪は平成の大合併で浜松市に編入された町ですが、以前通ったときにはもう少し元気があったような気がします。

近年、行政の効率化を目的にした合併がおこなわれることは珍しくはないですが、行政機関が1つにまとめられたことで、そこに昔からあった公共事業

関係の会社や店舗まで移転してしまい、一段と空洞化が進んでしまったなどという話も聞いたりしますが、ここもそうなのかな・・・?

ここで頑張っているお店を見つけました。こちら小松屋さんは創業92年の老舗の和菓子屋さんです。看板商品の栃餅ほかいくつか購入しましたが、地元の

食材を生かしたとても洗練された味でした。

お昼はこちらでいただきました。還暦食堂「磯平」、このネーミングが良いね。メニューは定食のほかにはラーメン、親子丼、卵丼ぐらいしかないけど、

何か良さそうな感じです。注文したのは日替わり定食で、たけのこご飯のほかにオムレツなんかがついていて普通においしい。

(日替わり定食のお値段はなんと300円!、ラーメンは250円!)

あとは国道沿いに塩の道「国盗り」というレストラン&お土産屋さんがあります。やっぱりここで購入するのはお茶かな?

12:05

ここから先は帰路になります。普通に国道で帰るのもおもしろくないので(以前通ったことがある)、今回はスーパー林道を利用し、秋葉山

経由で帰ろうと思います。

こちらは山住神社。徳川家康が武田勢に追われて山住に逃げ込んだ時、 山全体に山犬の吠える音が共鳴して武田勢を退散させたという

伝説があるところ。御神木は樹齢1300年の杉が2本。

一帯は元禄時代から杉の植林が行われていた地域で、こうやってみるといかに山奥まで人間の手が入り込んでいるかが分かるね。

13:10

本日最後の目的地、秋葉神社です。明石山脈の南端にあります。

参道には500年以上の樹齢を持つ杉が何本もあって圧倒されます。

火防の神様、除災の神様として全国各地に分祀され、今では神社本庁傘下だけで約800社ぐらいあるそうです。

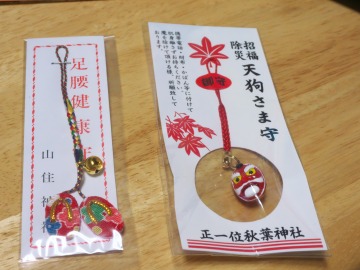

本日後半のお土産はこれだけ、山住神社と秋葉神社のお守り、そして三ヶ日ミカンのポテトチップ。お菓子担当の連れに言わせると、ミカンの

風味が生きていて、変わりポテチとしては絶品だそうです。

標高866mの山頂付近からの風景はなかなか。

小皿に願い事を書いて投げると、その願い事が叶うということなのでやってみる。

下の林にターゲットのリングがあるのですが、なかなか入らない。

(でもちゃんと8月の個展は成功させるよ!)

明治時代の初め頃までは、日本の人口の96%は農民だったと聞いたことがあります。日本人は耕作地を求めて全国のあらゆる場所を開墾し、生活の

糧を得てきた。それが徐々に大都市を中心にした経済へと変化してきたのが現在の状況かと思います。そしてその流れのなかで地方が収縮してゆく

傾向はしばらく続くようにも思います。

ただそれを悪いとは言いませんが、すべてを東京中心の目線で考えていると何か大切なものを失ってしまいそうな気もします。

2018.05

camera:Panasonic LUMIX GX8 + M.ZUIKO DIGITAL 12mm-50mm / graphic tool: SILKYPIX Developer Studio pro 7 + GIMP 2.8 + Ichikawa Daisy Collage 10

サイトのトップページにとびます