sakura のリメイク

再発見とかがあって勉強になります

1 概要

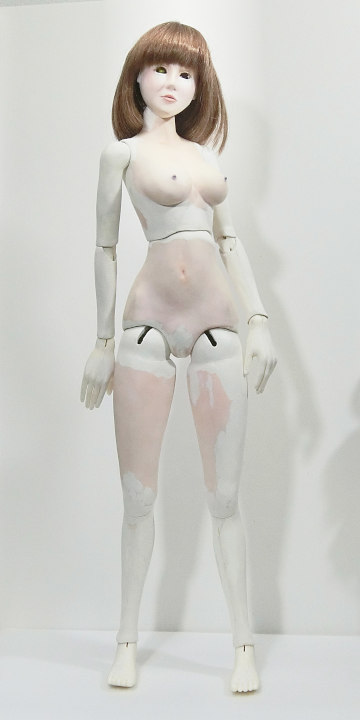

sakura という14年前に制作した球体関節人形のリメイクを始めました。

このころは本当に試行錯誤でやっていたので、下手すると満足のゆく作品ができるまでに1年ぐらいかかっていたな。

作品としては3作目なのですが、自分としてはけっこう可愛く仕上がったと思っていました。

でもそのうちもっと完成度の高い作品がつくれるようになると、自然に押入れの奥に追いやられる感じになっちゃった。

でもこのままじゃかわいそうなので、少なくとも現在のスタンダードな形式に改め、再びサイトの方に登場させたいと思っています。

久しぶりに出してみましたが、14年前に制作したDOLLなのに変色や変形、ゴムの劣化などはありません。ただ最新のものに比べると、正直、

人形に対する解釈も違うし、擬量的にも今ひとつです。ただリメイクするっていうことは、過去の自分に向き合っているってことなわけで、決して

失敗作をつくっちゃったみたいな気持ちにはなりません。そこには常に新しいステップがあるように感じます。

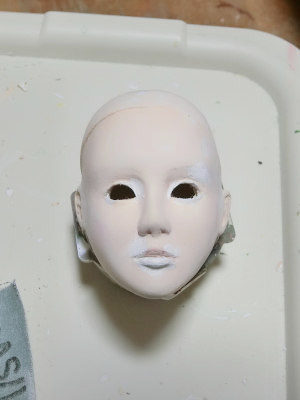

リメイクの参考のため、以前に撮影した sakura の画像を眺めてみました。 顔の造形は気に入っているので、その雰囲気は変えたくないな・・・。

自分で言うのも何だけど、13年前につくった3作目の作品としては良くできてる。その分、気合は入っていたな。

この頃、創作人形のブームは去りつつあったけど、ドールズパーティーには数万人もの人々が全国から集まり、創作人形の展示コーナー

なんかもあったりした。ひよっとして、もしかしたら自分もお人形を売って生活できるようになるかも、なんてちょっとだけ思ったこともあったかなあ・・・。

2 造形

さて、古いお人形のリメイクはもう何度も行っていて、このサイトでもその過程をご紹介しているので、今回は造形部分の解説は概略だけに

とどめておきます。

破損しやすい手足と肘のパーツはレジンに改め、マグネットがつくようにあちこちに鉄製のビスを埋め込んだりします。

「創作球体関節人形だから、必ず粘土で作る」みたいなこだわりは全くないです。結局、ポーズがきちんととれて可愛ければそれでいい。

なおかつ強度や耐久性が高ければ言うことなしです。

一体型だったぼボディは2分割して腰の関節をつくり、ヘッドはウイッグとアイを交換できる形式に改めました。腕は全面的に形状を変更、

更に前の解説通り破損しやすい手と肘のパーツはレジンに改めました。あと見た目は良く分からないけどマグネットがつくようにあちこちに

鉄製のビスを埋め込んだりします。これで機能的には最新のお人形と同等です。

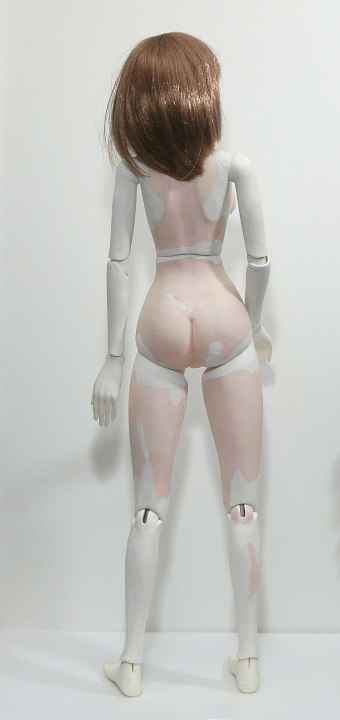

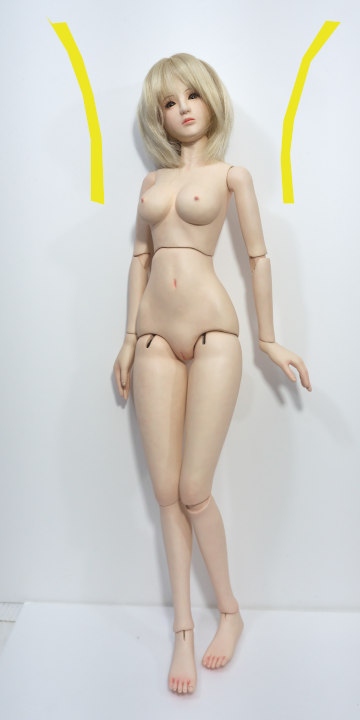

基本的な造形が終わったので、テンションゴムでつないで仕上がりを確認しました。(これが上の画像)

関節も全面的に改良しているので、自立するし、横にしてもポーズは崩れない・・・。OKです。

3 メイクとコーティング

あとは顔の微細な造形と全体の塗装、コーティングですが、ここから先がまだまだ長いです。

まずは塗装面の下地作りという地味な作業ですが、これがとっても重要な作業なので、ここから詳しい解説をお伝えします。

再度の造形作業が終わったところで、いったん人形をばらばらにします。こんな感じで、粘土を盛ったところ、削ったところ、そして元の塗装面が残っている

ところが混在した状態です。しかもまだまだ凹凸が残っている。

ここで登場するのがスペシャルな下地塗料です。リキテックスのモデリングペースト(真っ白い盛り上げ塗料)にリキテックスのアンブリーチドチタニウムと

ライトポートレートピンクを混ぜて肌色に着色したものです。その割合は92:6:2ぐらいですが、けっこう硬めの塗料なので、塗りやすくするためには最小限の

水を加えます。但しもっと伸びをよくして刷毛目を残したくない、樹脂の上にも塗りたいというときには水性アクリルの溶剤を加えます。(プラモ用でOK)

| 1 調合した下地塗料を塗ります。乾いたらもう一度。 これを3回繰り返す。 |

2 240番の布ヤスリで全体を磨く、必要に応じて、粘土 による微修正を行う。 |

||||

|

|

この下地塗料の良いところは粘土でもコーティングされた素材でもプラでも何でも塗れちゃうところです。更にこの下地塗料は磨きや削りも入れることができます。

この塗料のおかげで、今まで難しかったことが手間をかけずにできるようになりました。もちろん上から粘土を盛ることもできます。食いつきが良いので粘土に木工

ボンドを混ぜる必要はありません。こうやって微修正しながらパーツ一つ一つの表面を整えてゆきます。

パーツはレジンのものもあるけど、この下地塗料さえ塗ってしまえば粘土だってのります。この作業以降は区別なく扱うことができます。

パーツの修正が終わったところで、リキテックスのチタニウムホワイトとアンブリーチドチタニウム、ライトポートレートピンクを92:6:2ぐらいの割合で混ぜたものを

仕上げ塗料として全体に塗ります。(下地塗料のレシピでモデリングペーストをチタニウムホワイトに置き換えたもの)

それと最近ではこの仕上げ塗料に少量のパール粉を混ぜています。これは肌の内側から輝くような効果を狙ったものですが、劇的な変化はないです。まあこういった

ものはいろいろ工夫して少しずつ効果が表れるものだから、と思っています。

| 3 調合した塗料で全体を塗る。乾いたらもう一度。 これを3回ほど繰り返す。 |

4 様子を見る意味で、眉毛を鉛筆で描き、、ウイッグ とアイを入れてみます。 |

||||

|

|

ご覧の通りこの塗料はけっこう色白なのですが、これはこのあと更に上層に濃いめの色をのせてゆくためだからです。

ここから先はメイク並びにコーティングの過程になります。自分としてはいちばん時間をかけている部分かもしれません。

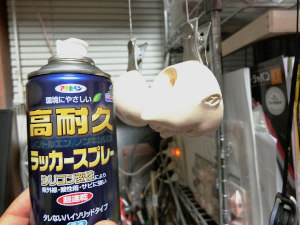

| 5 高耐久ラッカースプレー(つや消しクリアー)を全体 吹き付けます。 |

6 赤みをおびているところに、クリアーレッドとキャラ クターフレッシュ(1)を混ぜたものを吹き付けます。 |

||||

|

|

高耐久ラッカーは繰り返し使用することで、透明層が形成されて肌の透明感が増します。また表面の強度が増して、紫外線や摩耗に強くなります。

但しこのスプレーはラッカー系なので、吹きつけ作業後はこれまで使っていたリキテックスなどのアクリル系の塗料は使えなくなります。

赤みを加えるのはこのほかに肘やひざなどの関節部分や頬や手足などですが、塗料は極力薄くして少しずつ着色するのがコツです。

7 関節部分をまず規定の厚みに仕上げたら(関節がぴったりになったら)、下のように組み上げます。

際限なくクリアー塗装を続けると関節部分がうごかなくなってしますので、まずは関節の吹きつけを優先し、組み上げることでもうそれ以上

塗料が関節にかからないようにしてしまいます。

8 次に塗るのはクリアーブルーです。極めて薄くしたものをメロメロと静脈が流れるように吹き付けたのが下のパーツです。(上のパーツはそのまま)

エアブラシを2mmぐらいの吹き出し幅にしてクリアーブルーをごくうすく吹き付けた。比較すれば分かると思ったんだけど、こうして画像にしちゃうとほとんど差がないな・・・。

(ちょうど第二次世界大戦中のドイツの夜間戦闘機の迷彩に似てる感じです・・・、肉眼だと分かる)

本来の肌色とは補色の関係になる色を下地に置くということは、絵画の世界では比較的昔から行われていたことで、本来の色を塗った時に平坦さがなくなり深みや出てくる。

創作人形の世界でも、下地をいったん緑色にする人もいると聞きます。

自分の場合は明確に色付けをしているわけではないですが、少し肌に奥行きのようなものが出てくるような気がします。まあこれも小さな工夫の一つということで。

9 更に高耐久ラッカースプレーを3回ほど吹き付けたあと、今度はクリアーレッドとクリアーオレンジを

混ぜたものをメロメロと吹き付けてみました。(こっちも画像にすると良く分からない)

こちらは動脈の表現です。

そして更に高耐久ラッカースプレーを繰り返し吹き付ける。こうすることで最下層のパール粉を含んだ肌色の層、クリアーブルーやレッドの層を挟み込んだクリアーな層が交互に

積み重なって、透明感のある肌に仕上がってゆきます。このコーティングは最終的に0.5mmぐらいの厚さになるかと思います。

10 クリアー塗装を1回施すごとに、塗膜中に紛れ込んだ埃を

除去します。

10回以上もクリアー塗装を繰り返すと困ったことも起こります。いちばん困ることは埃の混入、風のない状況で作業を行うのはもちろん、絶対に濃色の着て作業は行わない、

そんなことをこころがけても吹き付け作業のあとには必ず埃とりをしなくっちゃいけない。

そしてまたクリアー塗装・・・、この工程がいちばん忍耐が必要なところです。そして地味が故にこうやって作業風景をUPしても画にならない・・・。

スプレー2本分を吹き付けたところで作業は終了です。(新作だと3本ぐらいゆくときもある)

11 完全に乾燥するのを待って全体を中目のスポンジやすりで磨きます。

12 手足の爪の輪郭を描き、ヘッドに唇と眉毛の最小限の表現を加えます。

これでコーティングの第1段階はおしまい。とりあえずつけてみたウイッグとアイはちょっと合わないね。ここはストックから別なものをさがして

きたほうが良さそうですね。

13 ウレタンクリアーにつや消し添加剤を加えたものを

3回程度全体に吹き付けます。

最終仕上げに使うのがウレタンは2液混合タイプのもので楽天市場から購入してます。(一般の店舗では入手できない)

このウレタンは自動車塗装にも使われるもので、素人が扱える塗料のなかでは耐久性はトップクラスです。ウレタン塗料の効果は確かに高いのですが、

問題点としてはやや高価であることと扱いがやや難しいところです。

あと塗膜の耐久性が高いということは、使ったエアブラシの清掃も手間がかかるということで、適当にやるとすぐに目詰まりする。この塗料を使うには、

それなりの覚悟が必要です。

14 手持ちの中からウイッグとアイを選びます。

まずは手持ちのもののなかから、ウイッグはシャイニングブロンド、アイはライトブラウンのものを選びました。こういったものは高価なものを最初に決めて買っておくより、

安価なものを大量にストックしておき、そのなかから最適なものを選ぶ方が、多くは良い結果に結びつきます。

ただ少ししてウイッグは少し地味めな普通のブロンドに変えてしまいました。理由は写真に撮ってみたら瞳の輝きよりウイッグの輝きの方が強かったから。おそらく外に

持っていったらきっとウイッグだけが目立つ結果になると思う。写真に撮ると物事が客観的に見えるので、作品作りのポイントになるところでは必ず撮影します。

人形作りのなかでは、このあたりがいちばん楽しいところかな? ちゃんとできたかどうかのドキドキ感もある。

15 最終的なメイクを加えてゆきます。まずはアイラインを整え、眉毛と睫毛を描きます。

今回はダークブラウンにリターダーを混ぜ、塗料を少し乾きにくくした状態で筆を入れます。

ここのポイントは筆だね。描きやすいものって本当に少ない、これだってものは5本に1本かな? 格安のものはやっぱりだめなので、ちゃんとしたメーカーの極細を何本か

買っておき、その中から使うものを選びます。

16 人間用のメイク道具をつかってメイクします。

昔はエアブラシでメイクしていたけど、最近はもっぱら人間用のメイク道具です。豊富な種類から選べるし、失敗してもふき取れる。基本は綿棒でチークとシャドウを入れるところ

から始めます。 このあたりはたくさん出ているメイク本が参考になります。

17 Mr.カラーのつや消しクリアーを吹き付けて、メイクを固定します。

メイクは一度に濃くすることはできないので、ひととおり仕上げたらいったんMr.カラーのつや消しクリアーを吹き付けます。そして再びメイクをする。あとはこの繰り返しです。

ただ自分の場合には目のまわりが黒っぽくなるような、どぎつい感じは好きじゃないので、だいたい2回ぐらいでいつもおしまいです。

ちなみにこのメイクに入る前にウレタン塗料のコーティングを行っていますが、ウレタンはラッカーやアクリル溶剤の影響は受けないので、最悪の場合、溶剤で拭きとっても

基本的なメイク部分はちゃんと残ります。だから安心。 (但し保障の限りではないので短時間にしてね)

18 最後に睫を瞼の下側に取り付けます。

一連のメイクが終わったら、最後に睫毛をつけます。自分の場合には手芸用ボンドで瞼の下側に貼り付けています。一時期、瞼の裏側に貼り付けていたのですが、そうすると

わずかながらアイが奥に引っ込むことになります。そうするとどうしてもドールアイの虹彩部分にまで光が入らず、アイが暗く沈み込む感じになってしまします。

この傾向はヘッドサイズの小さなリアル系ドールの場合に顕著なので(SDあたりはぜんぜん大丈夫)、もしそういうお人形をお持ちでしたら試してみて下さい。但し上瞼が少し

下がることになるので、心持ち上瞼を削る必要があります。

オリジナル球体関節人形 sakura のリメイクはほぼ完了というところまでやってきました。実際、以前だったら、本当にここで作業を終了していたと思います。

ただ最近では、完成という言葉により慎重になったというか、完成度を高める意欲が高まったというか、まだどこかに手直しする部分がないかどうか、写真を

撮りつつドールを眺める時間が長くなりました。

そしてそれは今回も同じで、一通りの作業を終えた後の3日間に、やはりというか、いくつかの修正すべき点が見えてきました。

ボディのバランスは良いのですが、ボディとヘッドのつながりに少々違和感があるように感じます。これはどういうことかというとボディラインの全体的な流れが、

肩から上で発散するように伸びて行く感じになってしまい、一見、ヘッドがやや重く見えてしまっているのです。

ドール自体の持つボディラインを表現するとき、その発散と収束、あるいは拡大と縮小の場を、自分ではフィールドラインと呼ぶことにしています。ただその話を

始めるととても長くなってしまうので、よろしければこちらでどうぞ → フィールドライン理論

ちょっと難しいかもしれませんが、お人形づくりの参考にはなると思います。

今回、この sakura はスタンダードなフィールドラインを持つドールとして制作していますので、全体としてはこのフィールドラインをストレートにする修正を行って

ゆきます。(全くイコールではないけれど、小顔に見える方向に修正するということ)

具体的にどこをどう修正するかというと、

1 目の傾きが左右で微妙に違うので、左側の下まぶたを0.5mmぐらい削ります。(これは小顔にするという目的とは無関係)

2 実はウイッグサイズがヘッドよりやや大きめなので、これをお湯パーマで内側にカールさせてボリュームを減らし、かつ頬を隠すことで小顔化する。

3 唇をメイクして目立たせる。これで顔の下半分のなかでの存在感が大きくなりバランスが良くなる。

19 それらの修正を行ったところです。

それらの修正に加えて、アイラインと眉毛も描きなおしています。この微修正はコンマ何mmというレベルで行うことになります。

実物がないので分かりにくいですが、自分のつくるドールのヘッド部分は高さで7~8cm程度しかなく、1/3のドールとしてはかなり小型です。(MSDより小さい)

だからたとえ0.2mmでも見た目の変化は大きいです。

とりあえず再びボディに取り付けて今度こそ作業は完了です、とりあえずは・・・。

あるときまたふと気づくところがあって、手を加えちゃうかもしれないけれど、今はこれでとりあえずの完成です。

人形づくりって、きっととても有名な先生に教わったとしても、ただそれだけじゃ上手にならないと思う。人形をつくる知識や技能っていうのはもちろん大切

なんだけど、それ以上に大切なのは人形に対する観察力だったり、そこから修正方向を見つけだす想像力のようなものだと思う。

「何が良くて何が悪いのか、そしてそれを修正するにはどうしたら良いのか。」 これって大きな壁なんだけど、それを乗り越えるにはそれなりの経験と想像力、

そしてちよっとだけ本能的なものが必要なんじゃないかと自分は思います・・・。

といっても自分もその壁を乗り越えたわけじゃなくって、やっと少し先が見えてきたぐらい。まだまだ修行が必要です。

akura

仕様:身長53cm(1/3スケール)テンションゴムを用いたオリジナル球体関節人形(2006年制作)

素材:ラドール、ラドールプレミックス、プルミエなど粘土を混合、モデリングペーストによる表面仕上げ グラスアイ、ウイッグは既製品

リキテックスとMr.カラーによる着色 ウレタンとアクリルのコーティング

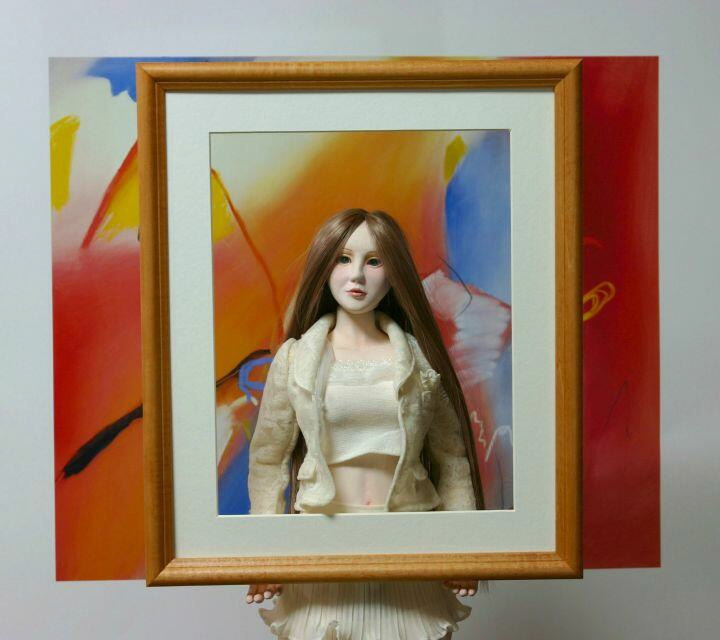

リメイクの完了した sakura ですが、そのイメージに合うかと思って、ちょっとお姉さんぽいお洋服を着せてみました。

参考までに、こちらはリメイク前の状リメイク前の状態です。14年前につくった3作目の球体関節人形でした。

今でこそいろいろな資料が出回っているけど、この頃は試行錯誤でつくっていた。その割にはよくできていると今でも思います。ただ時間はむちゃくちゃかかっていたな・・・。

さてこの後だけど、大きなお人形は何に手を出すかが悩みどころ。

新作の構想はありあます、少しふっくらとした背の低い女の子。あとはいよいよというか、15年前につくった1作目、2作目の球体関節人形のリメイク、

もうこれはほとんど新作をつくる以上に時間がかかりそう・・・、でも必ずいつかやる。あとは最近つくったお人形のプチリメイク、こう変えた方が良いなと

気づくところがありました。

お人形づくりはエンドレス、みんなまだまだ成長してゆきます。

2020.01

camera:Panasonic GX8 + G-VARIO 12mm-32mm & CASIO EX-ZR4100 / graphic tool: SILKYPIX Developer Studio pro 7 + GIMP 2.8 + Ichikawa Daisy Collage 10

サイトのトップページにとびます